인류의 무분별한 개발과 환경파괴에 경종을 울리는 연구결과가 발표됐다. 미국의 생물학 연구진이 지구 역사상 6번째 대멸종이 이미 진행되고 있다는 충격적인 주장을 내놓은 것.

미국 캘리포니아 대학의 안토니 바르노스키 교수는 "지구에 역대 6번째 대멸종이 시작된 징후가 포착됐다."면서 "멸종위기 놓인 동물들이 아예 사라질 경우 인류는 300~2200년 안에 대멸종이란 큰 재앙에 맞닥뜨릴 수 있다."고 저널 네이처(Nature)에서 경고했다.

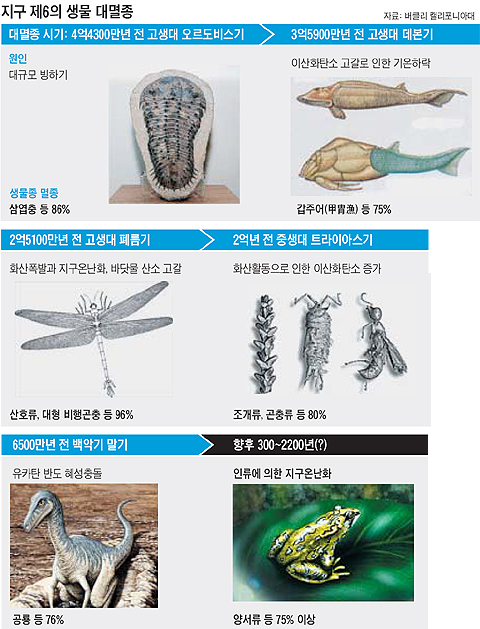

인류가 출현하기 전까지 지구는 5차례 대멸종을 맞은 것으로 과학계는 추정하고 있다. 최초의 대규모 멸종은 4억 4300만 년 전에 일어나 해양 동물들이 사라졌으며, 가장 최근인 5차 대멸종은 6500만 년 전 일어나 지구상 공룡들이 전멸된 것으로 파악된다.

연구진은 지구에선 이미 6번째 대규모 멸종이 시작된 징후가 보인다고 주장했다. 조사 결과 지구에 존재했던 5500종이 넘는 포유류 가운데 5억년에 걸쳐 80종이 멸종됐으며, 그마나 남아있는 적지 않은 종이 멸종 위기에 놓였다고 말했다.

바르노스키 교수는 "비판적으로 현상을 바라봤을 때 이 속도로 멸종이 진행될 경우 300~2200년 안에 지구에 대멸종이 올 수 있다."면서 "지구 온난화와 서식지붕괴, 생물체 감염 등 환경오염은 시기를 더 앞당길 수도 있다."고 경고했다.

그렇다고 자포자기 하기에는 너무 이르다는 것이 연구진의 설명. 현재 진행된 포유류의 멸종은 1~2%에 불과하기 때문에 인류가 자원과 환경을 보호하고 무분별한 개발과 환경파괴를 규제할 경우 대멸종은 충분히 막을 수 있다고 긍정적으로 내다봤다.

6일은 24절기 중 개구리가 겨울잠에서 깨어난다는 경칩(驚蟄). 하지만 흔했던 수원청개구리나 금개구리, 북방산개구리 울음소리를 앞으로 듣기란 힘들 것 같다. 지구온난화의 직격탄을 맞아 멸종위기에 몰려 있기 때문이다. 세계자연보전연맹(IUCN)에 따르면 전 세계 양서류 6260여종(種) 가운데 3분의 1인 2030여종이 멸종 위기에 처해 있다.

개구리의 '개골개골' 울음소리가 줄어드는 것은 비극의 조짐이다. 국제학술지 '네이처' 최신호는 "양서류·조류·포유류 등 지구 상 모든 생물이 300년 안에 종의 75% 이상이 사라지는 '대멸종(大滅種)'을 맞을 수 있다"고 경고했다. 지구는 지난 50억년 동안 이미 다섯 차례나 '생물 대멸종'을 겪었다. '제6의 대멸종'이 임박했다는 경고다.

◆300년 안에 생물 대멸종 올지도

미국 UC 버클리 고생물학자 바노스키(Barnosky) 교수 연구진은 가장 최근의 대멸종이 일어난 6500만년 전 신생대 포유류 화석을 최근 500년간 포유류의 멸종 기록과 비교했다.

바노스키 교수의 연구에 따르면 과거 대멸종기에는 100만년 동안 멸종된 포유류가 2종에 불과했으나, 최근 500년 동안에는 무려 80종의 포유류가 멸종된 것으로 나타났다. 태즈메이니아호랑이, 스텔라바다소, 캄차카불곰 등이 이제는 지구 상에서 완전히 멸종됐다. 포유류의 멸종률과 멸종속도는 최근 500년이 과거 대멸종기의 3배 이상이다.연구진은 현재 멸종위기에 처한 종들이 모두 멸종한다고 가정하면 제6의 대멸종이 향후 300년에서 2200년 안에 닥칠 수 있다고 밝혔다.

지질자원연구원 이융남 박사는 "연구결과가 충격적인 것은 앞으로의 대멸종은 과거와 달리 인간에 의한 것이기 때문"이라고 말했다. 과거 대멸종은 빙하기나 화산폭발, 운석 충돌 등 자연적인 현상 때문이었다. 반면 바노스키 교수팀이 지적한 6번째 대멸종은 산업화 이후 대기 중 이산화탄소가 늘면서 발생한 지구온난화나 이로 인한 질병 확산, 서식지 파괴와 외래종 유입 등 인간에 의한 것이다.

코스타리카의 황금두꺼비는 1980년대 후반 인간에 의한 기후변화로 멸종한 최초의 동물이었다. 판다나 자바코뿔소, 북극곰, 대만표범 등도 지구온난화로 서식지가 파괴되면서 멸종 직전까지 몰려 있다.

◆양서류가 대멸종에 가장 가까워

우리나라에서는 북방산개구리가 대표 멸종위기종이다. 지구온난화로 겨울잠에서 깨어나는 시기가 한 달 이상 빨라진 지 10년이 넘었다. 일찍 낳은 알은 꽃샘추위를 견디지 못해 얼어죽기 일쑤다. 서식지마저 점점 줄어들어 막다른 길에 내몰려 있다.

개구리 등 양서류는 촉촉한 피부로 호흡을 하기 때문에 지구온난화에 특히 취약하다. 서식지인 습지가 말라붙고 대기가 건조해지면 몸이 마르면서 온갖 질병에 노출된다. 기온이 올라가면서 양서류에 치명적인 항아라곰팡이도 번지고 있다. 개구리가 사라지면 천적인 뱀과 새의 생존에도 영향을 미친다. 멸종의 도미노 현상이 불 보듯 뻔하다.

희망은 남아있다. 바노스키 교수는 "아직 전체 생물의 1~2%만 멸종한 것이므로 지금부터라도 멸종위기 생물의 서식지를 보호하는 노력을 기울이면 대멸종을 늦추거나 막을 수 있다"고 말했다.

1962년 레이철 카슨은 저서 '침묵의 봄'에서 농약 남용으로 새의 먹이인 곤충이 사라지면서 봄이 와도 새 소리가 들리지 않게 될 것이라고 경고했다. 후손이 모든 생물이 멸종한 완전한 '침묵의 봄'을 맞을지, 아니면 새가 지저귀고 개구리 뛰는 소리 요란한 봄을 맞을지 우리 손에 달린 것이다.

'미래연구' 카테고리의 다른 글

| 비전을 심어주라 (0) | 2011.03.08 |

|---|---|

| 운석에서 외계 생명체 발견 (0) | 2011.03.07 |

| 글로블정부의 탄생 (0) | 2011.03.02 |

| 네델란드의 스마트워크 (0) | 2011.02.08 |

| 기후변화, 인구증가, 식량부족, 물부족 (0) | 2011.02.08 |